建築様式

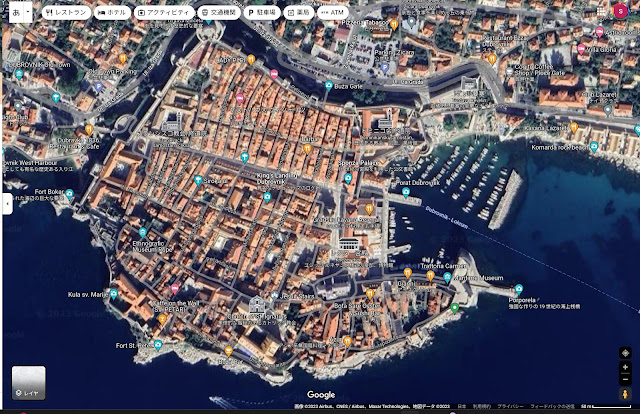

ローマ様式(紀元前8世紀~4世紀) 地中海沿岸で栄華を誇った古代ローマ帝国は、 古代ギリシャの様式美を受け継ぎ、数多くの巨大な建築物を作り上げた。 ディオクレティアヌス宮殿の地下(スプリット) ビザンツ様式(4世紀~15世紀) 395年、ローマ帝国は東西に分裂し、コンスタンチノープルを首都とした ビザンツ(東ローマ)帝国は独自の建築文化が発達した。 東方正教会の内部を彩る細やかな色ガラスや七宝、金箔で描かれたモザイク画が特徴。 エウフラシス聖堂(ポレッチ) ロマネスク様式(10世紀後半~13世紀) ゲルマン民族とキリスト教が出会い、修道院や大聖堂などヨーロッパにおける宗教建築の歴史が始まった。現在も残っている建物は、ゴシック様式やルネッサンス様式が組み合わされているものが多い。非常に分厚い壁、曲線を描く石造りの天井(ヴォールト)、半円形のアーチ、馬蹄形の小さな窓などが特徴。 フランシスコ会修道院(ドゥブロヴニク) リュブリャナ城(リュブリャナ) ディオクレティアヌス宮殿(スプリット) ゴシック様式(12世紀後半~15世紀初め) 中世、都市が発展するにつれて街中に一般民衆のための巨大な大聖堂が建てられるようになった。神の威光を伝えるため、より高くより壮麗な装飾が施されるようになった。 石壁は薄くなり、天上は交差するリブヴォールトで支えられ、光をふんだんに取り入れる大きな窓はステンドグラスで飾られた。入口のアーチは上に伸びるように先が尖り、上方は円形のバラ窓で飾られた。 ドミニコ会修道院(ドゥブロヴニク) 聖マルコ教会(ザグレブ) 聖母被昇天大聖堂(ザグレブ) ルネッサンス様式(15世紀~16世紀) イタリアから始まったルネッサンスはフランス語で再生という意味。 古代ギリシャやローマの古典復興を目指した動きで、建築においては調和に満ちた端正な装飾が発展した。天に向かうゴシック建築とは異なり、水平方向を強調して均整を取りつつ構え半円形のアーチが復活した。長方形の窓には三角形の切妻がしばしば見られる。 聖ヤコブ大聖堂(シベニク) 聖マルコ大聖堂(コルチュラ) バロック様式(17世紀初め~18世紀半ば) バロックとは、歪んだ真珠を意味する言葉。 法王や王、皇帝が権力を誇示するために始まった様式で、当初は否定的な意味合いで使われていたが、のちにこの時期の芸術一般を指すようになっ...